L'inflammation du nerf sural représente une source majeure d'inconfort au niveau du pied. Cette affection nerveuse, qui se manifeste sur la partie externe du pied, nécessite une attention particulière et des soins adaptés pour retrouver une mobilité normale.

Comprendre le nerf sural et son rôle dans le pied

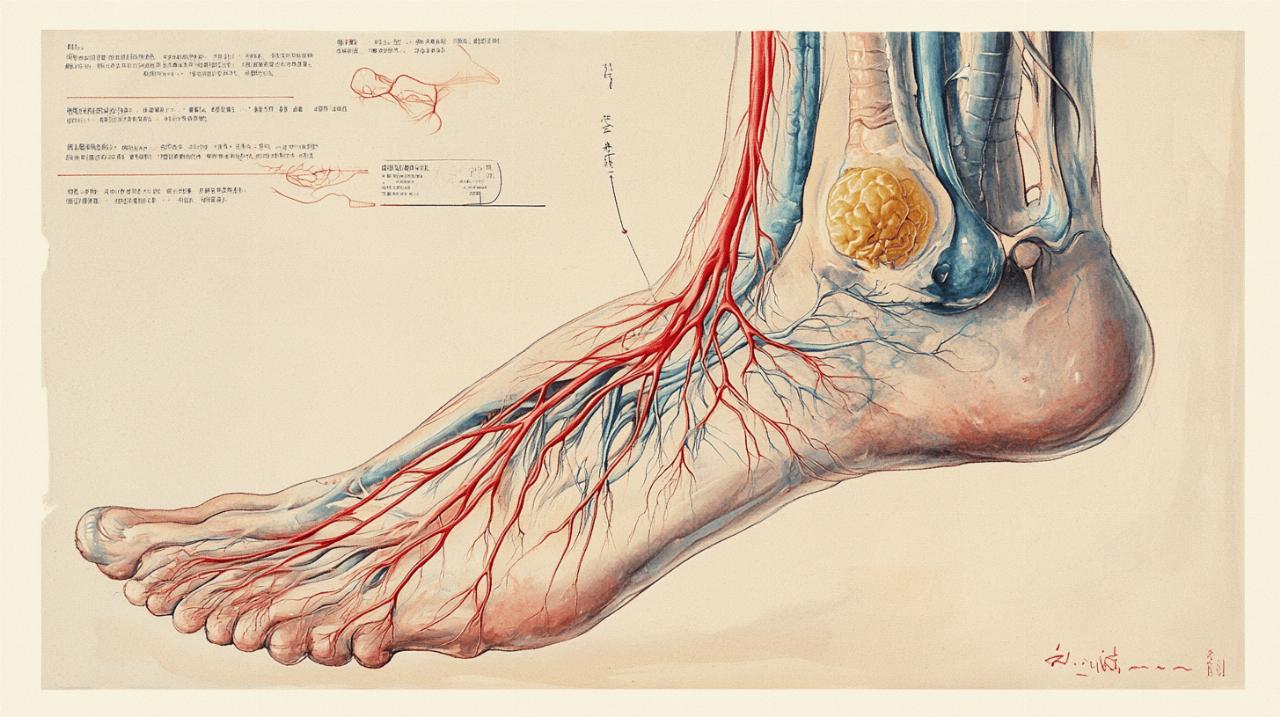

Le nerf sural joue un rôle essentiel dans la sensibilité du pied. Ce nerf sensitif, formé par la fusion de branches du nerf tibial et du nerf fibulaire commun, parcourt la partie postérieure et externe de la jambe jusqu'au côté externe du pied et du petit orteil.

Anatomie et fonction du nerf sural

Le nerf sural assure la transmission des sensations de toucher, de température et de douleur. Sa position anatomique le long de la partie externe de la cheville et du pied le rend particulièrement vulnérable aux traumatismes et aux compressions, notamment dans la région de la cheville.

Les zones sensibles du pied liées au nerf sural

La partie postérieure de la jambe et le côté externe du pied constituent les zones principales innervées par le nerf sural. Ces régions peuvent devenir particulièrement sensibles lors d'une inflammation, avec des manifestations telles que des sensations de brûlure, des picotements ou un engourdissement s'étendant jusqu'au petit orteil.

Les signes d'une inflammation du nerf sural

Le nerf sural, composant essentiel du système nerveux périphérique, assure la sensibilité de la partie externe de la cheville et du pied. Sa localisation superficielle le rend particulièrement sensible aux traumatismes et aux compressions. Une inflammation de ce nerf sensitif génère des manifestations spécifiques qu'il faut identifier rapidement.

Les symptômes caractéristiques à reconnaître

L'inflammation du nerf sural se manifeste par des signes distinctifs. Les patients ressentent une douleur vive, comparable à une sensation de brûlure ou de décharge électrique sur le côté extérieur du pied. Des picotements et des engourdissements peuvent s'étendre jusqu'au petit orteil. La zone touchée présente une sensibilité accrue au toucher. Ces manifestations s'intensifient lors des activités physiques ou en position statique prolongée.

Les activités quotidiennes impactées par la douleur

La douleur liée au nerf sural perturbe significativement les activités journalières. Les sports intenses comme la course sur surfaces dures ou les sports de raquette deviennent difficiles. Les sauts répétés et les changements brusques de direction s'avèrent problématiques. La station debout prolongée et la marche intensive provoquent une gêne notable. Le port de chaussures étroites ou à talons hauts aggrave les symptômes, limitant le choix des chaussures au quotidien.

Les traitements innovants disponibles

La prise en charge des douleurs liées au nerf sural nécessite une approche complète. Les avancées médicales ont permis le développement de solutions adaptées pour soulager les patients. Les traitements modernes associent différentes thérapies pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les thérapies médicales actuelles

Les options thérapeutiques ont beaucoup évolué. La thérapie par ondes de choc représente une avancée majeure dans le traitement des douleurs du nerf sural. L'hydrodissection guidée par échographie permet une action ciblée sur les zones touchées. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens restent une base du traitement, tandis que les infiltrations de corticostéroïdes sont utilisées dans les cas plus sévères. La rééducation neuro-sensitive offre une approche novatrice pour restaurer la fonction nerveuse.

Les nouvelles approches de rééducation

La physiothérapie moderne intègre des techniques spécifiques comme la mobilisation nerveuse et les exercices adaptés. Les programmes de réadaptation incluent des exercices de renforcement ciblés, notamment le ramassage de billes pour améliorer la proprioception. Les orthèses plantaires sur mesure sont conçues avec des technologies avancées pour un soutien optimal. L'association de ces méthodes avec des exercices d'étirement du mollet et la mobilisation des chevilles permet une récupération progressive.

Prévention et maintien de la santé du nerf sural

Le nerf sural, élément sensitif majeur du pied, assure la transmission des sensations sur la partie externe de la cheville et du pied. Sa position anatomique le rend sensible aux traumatismes et aux compressions. La mise en place d'actions préventives permet de limiter les risques d'inflammation et de douleurs.

Le nerf sural, élément sensitif majeur du pied, assure la transmission des sensations sur la partie externe de la cheville et du pied. Sa position anatomique le rend sensible aux traumatismes et aux compressions. La mise en place d'actions préventives permet de limiter les risques d'inflammation et de douleurs.

Les exercices recommandés pour protéger le nerf

L'adoption d'exercices spécifiques renforce la protection du nerf sural. Le ramassage de billes avec les orteils améliore la mobilité du pied. Les étirements du mollet, réalisés avec douceur, favorisent la souplesse des tissus. La mobilisation des chevilles par des mouvements circulaires participe au maintien d'une bonne circulation sanguine. Ces exercices s'intègrent dans une routine d'entretien régulière, en évitant les mouvements brusques et les positions extrêmes.

Les bonnes pratiques quotidiennes à adopter

La santé du nerf sural nécessite une attention particulière dans les activités de tous les jours. Le choix de chaussures adaptées, avec un espace suffisant pour les orteils et un contrefort stable, représente une priorité. La pratique d'activités sportives à faible impact limite les contraintes sur le nerf. Une bonne gestion du poids et des pauses régulières lors des stations debout prolongées participent à la prévention. L'alternance des positions et l'adoption d'une posture équilibrée réduisent les tensions sur le nerf sural.

Le diagnostic précis par examens médicaux spécialisés

Le diagnostic d'une inflammation du nerf sural nécessite une évaluation médicale approfondie. Ce nerf sensitif, situé le long du bord externe du pied, transmet les sensations de toucher, température et douleur. Les patients ressentent généralement une douleur vive, des sensations de brûlure ou des fourmillements sur la partie externe du pied.

Les différentes techniques d'imagerie médicale

L'imagerie médicale joue un rôle essentiel dans l'identification des atteintes du nerf sural. L'IRM permet de visualiser précisément les tissus mous et d'observer d'éventuelles compressions nerveuses. L'échographie offre une vision dynamique des structures anatomiques et aide à localiser les zones d'inflammation. Ces examens aident à exclure d'autres pathologies comme le névrome de Morton ou les fractures osseuses.

L'électromyographie dans l'évaluation du nerf sural

L'électromyographie représente un examen clé dans l'évaluation du nerf sural. Cette technique mesure la vitesse de conduction nerveuse et identifie les zones présentant des anomalies. Elle permet aux médecins d'évaluer la gravité de l'atteinte nerveuse et de déterminer si la fonction du nerf est altérée. Les résultats guident le choix du traitement, qu'il s'agisse de physiothérapie, d'anti-inflammatoires ou, dans certains cas, d'interventions chirurgicales.

Les solutions chirurgicales avancées pour le nerf sural

Les avancées médicales dans le traitement chirurgical du nerf sural offrent aujourd'hui des solutions précises et efficaces pour les patients souffrant de douleurs persistantes. Les nouvelles approches chirurgicales permettent d'obtenir des résultats optimaux tout en minimisant les risques et le temps de récupération.

Les techniques opératoires modernes mini-invasives

Les chirurgiens utilisent désormais des méthodes mini-invasives pour traiter les affections du nerf sural. Ces interventions s'effectuent par de petites incisions, réduisant les traumatismes tissulaires. L'hydrodissection guidée par échographie constitue une innovation majeure, permettant une décompression nerveuse ciblée. La neurectomie sélective, quand elle s'avère nécessaire, se pratique avec une précision accrue grâce aux technologies d'imagerie médicale moderne.

La période post-opératoire et la récupération

La phase de récupération après une intervention sur le nerf sural nécessite un suivi attentif. Les patients bénéficient d'un programme de rééducation progressif, incluant des exercices spécifiques et des séances de physiothérapie. La durée de convalescence varie selon la gravité initiale : deux à trois semaines pour les cas légers, jusqu'à six mois pour les situations plus complexes. La reprise des activités s'effectue graduellement, en évitant les mouvements brusques et les positions contraignantes pour le pied.